《陌生号码:高中短信诈骗疑云》影评

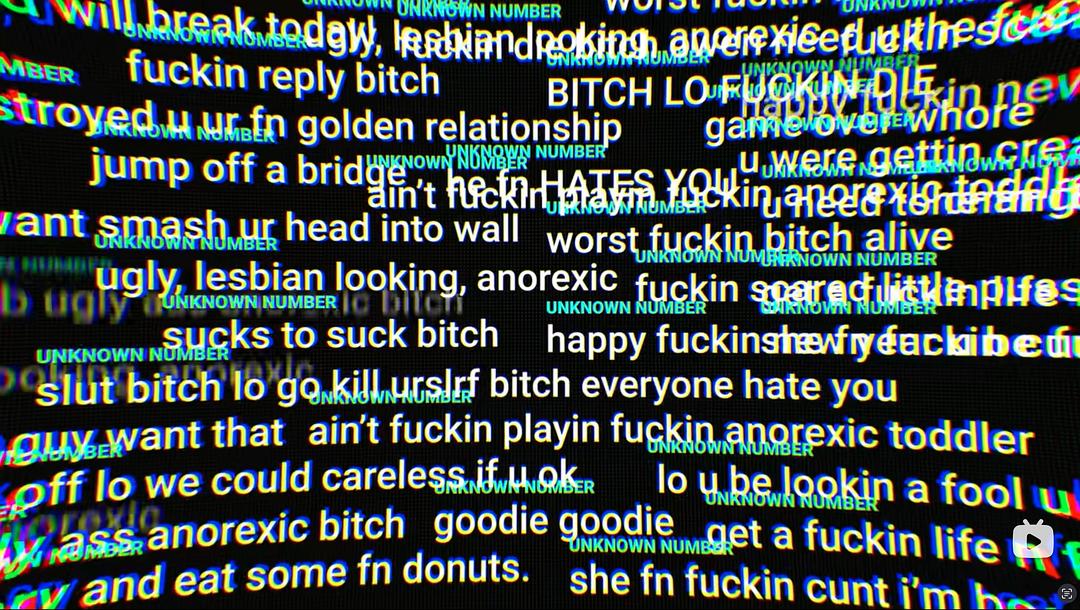

网飞纪录片《陌生号码:高中短信诈骗疑云》(Unknown Number: The High School Catfish,2025)近日备受关注和讨论,取材自美国密西根州比尔市的真实案件,在人人相互认识的小镇上,甜蜜可爱的13岁校园情侣劳伦(Lauren)和欧文(Owen)某天开始收到匿名短信,在不实且不堪的信息轰炸中,包含对劳伦的性羞辱和外貌羞辱,以及对欧文的性幻想。信息内容强烈挑衅、挑拨两人关系,并透露出对他们生活细节的熟悉,骚扰者似乎随时跟踪在侧,使他们承受远超负荷的恐惧和压力,最后导致分手,可攻击却变本加厉,甚至要胁劳伦自杀。本片最大的震撼,在于凶手的真面目令人难以置信:劳伦的母亲肯德拉(Kendra)。这已足够惊人──一个母亲,竟能如此病态地对待女儿?回顾肯德拉在整起案件过程中的双面性和欺骗性,也更让人悚然:她始终是劳伦最亲近、重要的支柱和依靠,且欧文的母亲亦对她无比信任、交情甚密。警方调查期间,肯德拉更凭教练身份暗中诬陷篮球队学生克罗伊,更波及欧文的表妹艾卓安娜,导致她们受尽旁人猜疑,校园生活和人际间的信任层层瓦解。而事实被揭露后,肯德拉一面在法庭上落泪忏悔,却仍在镜头前捏造谎言、编织借口,她心存侥幸,看不出愧疚或歉意,甚至入狱后还持续夸张地对女儿使用“爱”的语汇,皆一再让人瞠目结舌。观看此作,首先升起的反复疑问,是肯德拉怎么会有如此言行?片中点出她的行为或可归为“代理性孟乔森症候群”:照顾者透过虚构他人(尤其受照顾者)的病症,诱发或对其施加身心虐待,以获取他人注意力和同情。这是人格及行为方面的精神障碍,而若进一步探究,可以看出肯德拉的情况与“自恋型人格障碍”(narcissistic personality disorder,“NPD”)的特征有所重合,并在事件过程和纪录片中主要以“脆弱型自恋”(vulnerable NPD)而非“自大型自恋”(grandiose NPD)的样貌展现。“自恋型人格障碍”的核心是自我调节缺陷,导致自大与脆弱的自我和情感状态并存。在肯德拉身上体现出的人格障碍特征,为自尊不稳定、依附外在认同,难以调节自卑、失落、嫉妒??等情感,缺乏同理心、工具性地利用或剥削他人。就心理层面而言,“脆弱型自恋者”的自尊更为脆弱,焦虑、敏感于批评和威胁,因而倾向以谦逊、共情、助人的形象与人互动,但动机多出于自我形象和操控,实则内心情感仅关注自我,常透过幻想满足自恋需求。而就行为表现而言,经常以受害者之姿或被动攻击等较隐晦的方式进行操纵,并将责任和错误归于外在或他人,对亲近的人(尤其子女、伴侣)经常造成极大伤害。因此,当生活丰足安全,肯德拉便乐意做出关爱孩子的举动,成为一名众人眼中的“好母亲”,如积极参与劳伦学校活动,与劳伦亲密非凡。然而,一旦她遭逢巨大的现实挫折(失业和财务危机),低落、受创的自尊便急需一个舞台、角色来博取认同,以巩固自尊。她出于胆小而无法面对现实,也急于维护自我形象,因而无法在明面上将愤怒、羞耻向外投掷,便躲进暗处,透过虚假身份和匿名,卑鄙地向最无回击之力的女儿和其他学生下手,以创造她仍掌控一切、甚至位居高处的假象,继续满足她的病态自恋。至此,我们也察觉到了,虽然肯德拉的案件特别极端和戏剧化,但其实类似的心理历程、转入网络匿名攻击的作为,是当今普遍的现象,只是程度各异。因此,试着分析肯德拉的人格特征,不是为了隔空诊断,或简化、标签化她的行为,而是希望往问题深处走去。世界低迷混乱的现实、关系的变动,使困顿挫败成为许多人的生活常态,网络亦提供了便捷、低门槛、心理上相对安全的方式,让人恣意发泄或构建幻想。但更关键的或许是探问,当社会结构、资本消费主义和网络特性,形塑了人们将自我价值绑定于外在认同和注意时,将光环集中于各种意义上的“位居高位”者,以负面信息挑动焦虑,这是否成为了这个时代难以逃脱的心理困境?而我们需要的情感教育,在此背景下,如何更好地协助锻炼稳定的自尊,调节负面情感,进而拥有承认错误与失败、面对现实的勇气?此案件的另一个重心,是母女、亲子关系。在长达两年的精神虐待中,肯德拉作为母亲,一手给予女儿抚慰支持,另一手发送疯狂的羞辱、贬低,眼睁睁看劳伦失去曾有的爱、自我价值和生命活力。其实,孩子天生爱着、信赖、且最希望得到父母的认可和喜爱,可是有问题的父母──自恋型人格是常见的一种──却反过来利用此柔软天性和身为父母的权力,进而操纵、掌控,甚或欺压、虐待孩子。

但孩子通常情愿相信父母的爱,以此寻找被爱的证据,有意识或无意识地忍耐,撑过被不当对待的委屈和不适,祈求爱能延续。很可能因此,劳伦在真相揭露的初期,仍愿拥抱、并希望母亲回到她的生活中,直到分离了一段时日,才转而认为需要谨慎思考母女关系。明明以“爱”之名,却实践着恰恰相反的言行,肯德拉讽刺地继续以过往创伤和“爱与保护”作为辩解。诚然,如果肯德拉确实经历性侵创伤(有鉴于她谎话连篇,观众无法确知),那必是她人格与疾病的深层根源,需要精神和心理专业的协助和治疗。不过,即使这提供了理解的可能,却丝毫不能正当化她的罪行,反倒看出她再次将自己放进受害者的位置。而此举的强烈伤害性便在于,她企图混淆谁是真正的受害者,并将女儿的创伤与自己的创伤捆绑并陈,引导人们在心疼劳伦的同时、亦同情她,转移对她“加害/施虐”的角色的坚定指认,企图淡化她其实拥有自主和选择,隐隐推卸本该承担的责任与错误。这或许是为什么“脆弱型自恋”的施虐格外令人难受:她一方面虚伪地躲在爱与关心背后,另一方面利用了亲密关系里自然的依恋,以及人与人之间真诚的信任。而肯德拉蒙骗、操纵的对象,其实从女儿、丈夫、好友,延伸扩及至导演与观众。从纪录片的拍摄、剪辑和呈现,可以感受到导演斯凯?博格曼(Skye Borgman)带着温和的女性观点,以同情而非猎奇的角度,尝试倾听案件里每个人的故事。不过,在肯定此初衷和作法,并对人性复杂有所觉察的同时,我们却也不得不反思,若给予镜头前持续说谎的肯德拉,以及其动机和背后创伤过多的善意理解(benefit of the doubt),又或者平等地同情肯德拉和劳伦,是否某程度上模糊了是非,反而提供加害者脱逃的空隙,甚至对劳伦和其他受害者而言,这也是一种残忍和二次伤害?片末,看着劳伦的父亲以亲近、温暖的“爱”陪伴劳伦,我们都不由得松了一口气。有时候,我们出于细腻情感与同理心,或是为了避免冲突,不愿做出强烈控诉和负面评断。然而,正如片中劳伦父亲返家得知真相后,当下盛怒、要求肯德拉立刻离开家,虽然决绝,却因此保护了女儿。也唯有当他毫不妥协地对肯德拉表示“无论你再说什么、出于什么原因,你的行为都不可被接受”,肯德拉才比起警方登门揭穿她时,更意识到自己的错误有多严重。而劳伦,她大概还需要无限的时间和空间,来沉淀这么深刻的创伤。直到未来长出新的力量,才可能决定要如何、或是否要继续与母亲的关系。不解、疼痛、愤怒、悲伤交织,时隐时现,创伤疗愈长路漫漫,而能穿越黑暗的,也唯有一遍遍体验真诚的“爱”与信任──幸好,目前的劳伦看起来确实被爱环绕,而她值得。每个孩子都值得。