《捏造》影评

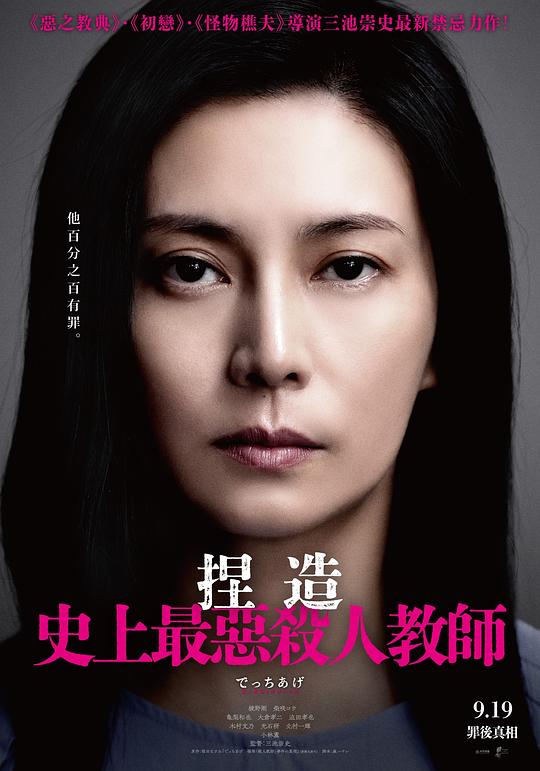

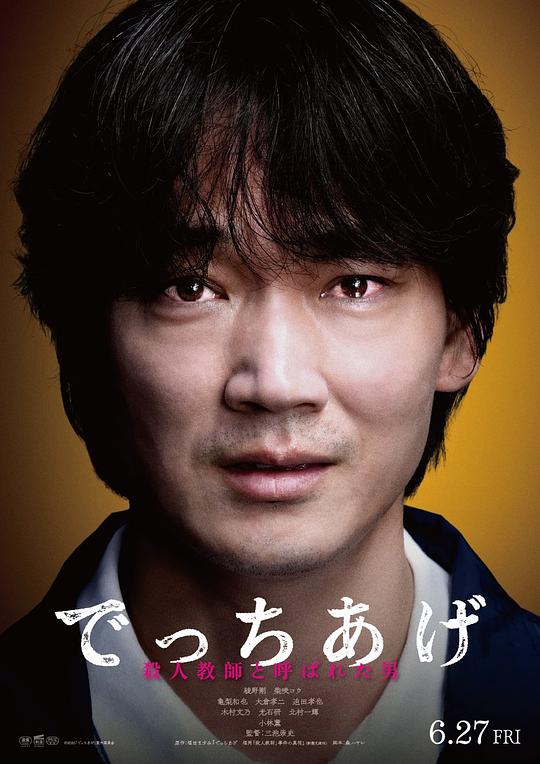

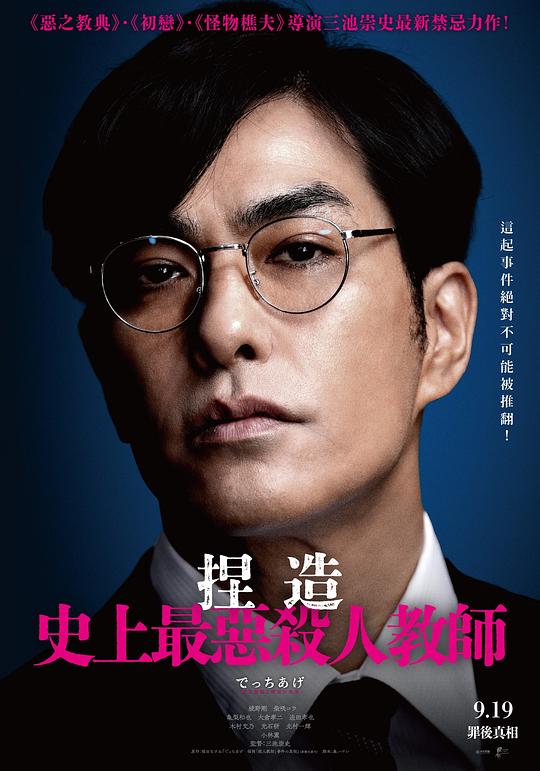

2003年,日本福冈市教育委员会首度认定一起“教师虐待学童”的相关事件为有罪。随后,《朝日新闻》以大篇幅报道,《周刊文春》更以“史上最恶劣的杀人教师”为耸动标题,引爆社会舆论。十多年后,导演三池崇史将这起事件翻拍成电影《捏造:史上最恶杀人教师》。剧中,母亲指控小学教师,对其子不当体罚。事件中的母亲律子不仅向周刊爆料,还带着近五百名律师团队提告;法庭上,被告教师薮下一再坚称自己从未施暴,更指控母子“捏造”事实。于是,一场真假难辨的审判就此拉开序幕,真相在爆炸式的媒体报道、民间舆论之间,逐渐失焦,撕裂社会。然而,真正的问题并非个人,而是整个社会结构的断裂。当媒体与群众为了合理化己身立场,真相早已被改写成抓人眼球的故事。此案件历时两年,最终法院驳回指控。但教育委员会却在十年后,才撤回对教师的处分,这场旷日费时的风暴,揭露出制度的迟钝与社会的残酷。在过度资讯化的社会里,真相早已不是单一实体,而是各种立场与偏见所拼凑出的模样。人们宁愿相信媒体的激情话术,也不愿去追问真实的细节,而正是这样的选择,成为了暴力种子得以蔓延的温床。导演三池崇史将这起事件翻拍成电影,呈现的不只是“恶”的投射,更是人们对真相的渴望与迷惘。遭指控者不仅承受法律审判,更要面对来自群众的道德审视,其个资更遭全面揭露,谈话节目不分青红皂白地挞伐川上老师,从这名学童的混血背景,乃至川上对二战战败的心结,都成为了导火线。不过,三池导演于此作不依靠鲜血与暴力作为电影张力,而是聚焦于呈现心理层面的压迫。随着摄影机视角,观众进入法庭与病房的封闭空间,不断重复的证词、揣测与媒体报道,再再营造出比肉体还要痛苦,且更难以回避的精神痛楚。这种“看似安静却令人窒息”的处理,使观众感受到真相如何一点一滴地被侵蚀,直到无可辨认。过往的三池电影里,角色塑造往往过于极端、流于符号,角色是直接地承担起暴力与欲望;但在本作里,薮下的形象既坚持又脆弱,律子的控诉既愤怒又惶惑,甚至拓翔的沉默里,也带有不确定的重量。在这些细节里,三池让角色不再仅是善与恶的代表,而是透过环境、舆论、制度,捏塑出每一个被推挤到角落的“现实存在”。其中,更值得注意的还有三池对“距离感”的掌握。此作的电影镜头经常保持一种冷静的旁观,避免过度渲染,却又在关键时刻推近到角色的脸庞,捕捉下眼神的闪烁与犹疑。收放之间的拿捏,使观众既能意识到自己是“外部的观看者”,又无法不被情绪牵引,正好对应了众人在真相与捏造之间的矛盾处境。因此《捏造:史上最恶的杀人教师》既是三池崇史对社会事件的再表现,也是自身创作风格的一次突破。他不再只是满足于暴力的冲击感,而是试图探入人心的矛盾,让观者在看似平静的画面中,感受到更深层的焦虑。同时,此作也不同于以往的法庭电影呈现,它不追求抽丝剥茧后的真相,而是将观众带进撕裂的现场,一种无法确定真伪的状态。

三池似乎要我们明白:我们对真相的渴望,往往也是暴力的延伸,因为在追问“谁是加害者”的同时,我们或许已经站在另一端,将他人推入深渊。当社会事件的舆论发酵,很大一部分来自媒体的推波助澜。社会在“谁是受害者”与“谁是加害者”的争论中,逐渐滑向“绝对正义”的陷阱,而“怪兽家长”一词的浮现,更进一步揭示出世代差异与教育矛盾。随着时代从过去对教师与权威的无条件服从,逐渐走向“努力就能达成一切”的ガンバリズム(坚持世代),再到九〇年代后的高度消费文化,教育现场的权力格局也随之改变。父母不再仅仅抱持“为孩子牺牲一切”的观念,而是将“自我实现”的期待投射在孩子身上。最直接的表现,就是不惜投入大量金钱,让孩子按照父母的理想蓝图成长。这样的教育文化,教师逐渐失去“价值判断的引导者”角色,转而沦为完成家长要求的服务者,而教育高层也经常性地对这样的失衡现场视而不见。长期下来,教育场域成为消费社会的矛盾缩影:经济条件优渥的家庭不断累积资源,将孩子推向更高层级的竞争;而资源匮乏的家庭则少有机会翻转阶级,形成贫富差距的恶性循环。在这种结构性失衡下,“怪兽家长”的身影逐渐浮现,成为焦虑世代的代表。而父母对当代社会的焦虑不断加深,家长对孩子的过度保护与对教育体制的不信任,使得教育诉讼案量逐年攀升。学校成为首当其冲的目标,教师被视为软弱的代罪羔羊,在这样的环境下,真相的重要性反而退居其次。父母将愤怒投射在教师身上;媒体则不断地煽动情绪,无形中都构成了一场“捏造抹杀”。这种情境更折射出现代社会的共同焦虑──当社会失去沟通的耐心,指控就成为最直接的语言。此作并非要告诉我们对错,而是让观众透过碎片化的叙事,重新检视事件生成的过程,而三池超越了二元的善恶评断,并且不再替特定角色贴上标签,则是他在这三十年间的作品流变──如何更加地理解,理解人性与暴力,理解伤口与隐忍,这也是为什么在电影的最后,他选择留给薮下一幕平凡的街景。那是一种“不再被迫证明什么”的自由。即使伤痕犹存,薮下终能正视自己为何奋战。这不仅是他的救赎,也是观众的映照:在资讯爆炸的时代,活着本身并不够,唯有追问“为什么而活”,生命才能真正获得意义。当社会舆论的轰鸣、法律制度的冰冷,以及媒体塑造出的群体共识,在银幕上化为无法躲避的阴影,逼迫我们去思考:当下一次类似的事件发生时,我们会选择成为推波助澜的旁观者,还是愿意停下脚步,尝试看见事件背后的复杂性?或许,电影没有给出答案,因为答案始终掌握在我们每一个人手中。