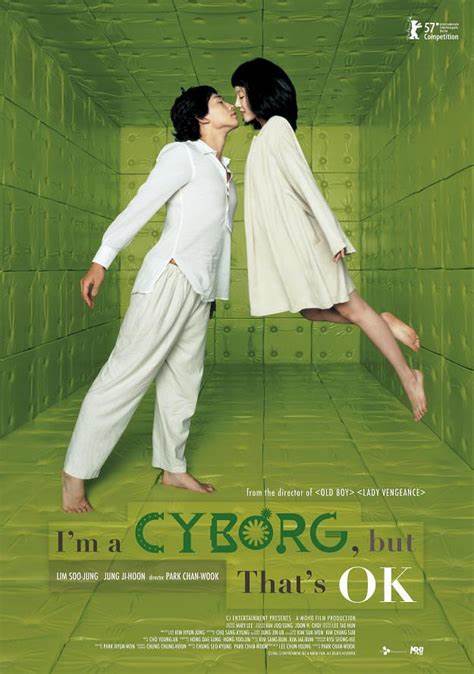

《机器人之恋》影评

《机器人之恋》是韩国导演朴赞郁2006年的电影,除了以精神病院为场景,也以精神病患为角色,精准刻划出韩国社会的病态特征对人的压迫。这些病征的出现不只相互牵连,在2024年看来,仍深具洞见,并深切呼应着东亚社会的现况。本文第一部分,将分析电影中的精神病患,凸显出社会的哪些病态特质。本文第二部分,则探讨当上帝已死,人们逐渐放弃区分道德和骗局的差异,作为最高价值的善,被财富、权势和消费取代,虚无主义弥漫的当代社会,人们如何面对虚无?存在的理由为何?人类存在的价值为何?本文将探讨《机器人之恋》这部深具哲思的电影,如何回应这三个提问。病态社会的缩影,电影中,精神病院里居住着形形色色的病人,每一位病人的症状都代表着,我们所处时代的社会病征,而我们每一个人身上或多或少都有与这些病人相同的症状,在此依照出场顺序逐一介绍:一、八卦社会:女主角英君刚入院时,其中一位室友阿姨热情地向英君介绍同住的其他室友入院的原因,但其实都是室友阿姨妄自揣测的不实八卦。日常生活中,我们难道不曾暗自猜想他人的私事吗?加上网络和社群媒体的普及,八卦和假新闻流传的速度之快,难道不反映了现代人普遍具有的散布不实资讯的病态倾向吗?当代社会充斥着服膺于眼球经济而娱乐化的新闻媒体,还有随之而来的狗仔队跟踪偷拍文化,以及爆料系网红频道,这些都是八卦社会的始作俑者。至于生活其中的你我,在不经意地随手滑到某一支分不清是新闻还是八卦消息的影片时,可能都共构了上述的病态文化。这种渴望得知他人私生活的心态,反映出人们内心的匮乏以及与他人交流的渴望。肤浅的文化商品无法满足人们内心的匮乏,匮乏感又源自于表达能力日趋低落,使得人们难以在面对面的交流中与他人建立关系。这些负面因素,织就了病态的八卦社会。二、自恋社会:有一位室友总是穿着公主服装,时时刻刻拿着镜子照着自己,即便在与他人说话时,眼神仍望着镜子,仿佛自言自语一般。她最喜欢做的事情就是唱卡通歌〈阿尔卑斯山的少女〉,幻想自己是欧洲公主。而无论是等待王子拯救的睡美人或冰雪奇缘中不依赖王子的Elsa,总归是公主——高高在上、貌美过人、一呼百应、对抗坏人、“我”即“正义”。在校园中,越来越多学生是公主、王子,他们盲目崇拜英语流利者,无意识地以种族主义观点看待肤色不同的人,以为全班都应该要听命于他,以为异性同学理所当然都无条件爱慕他。自恋孩童来自于自恋家长,有投票权的自恋家长则加剧了政治领域的自恋风气。参与竞选的政治人物必须被竞选团队包装成明星,其理想与对未来的展望并不重要,只要人物设定能吸引到群众,善于简化议题并制造二分法,再将对手归类为卑鄙的一方,自己则是正义的一方,就是得胜关键。校园中的小公主和小王子是家长自恋的投影,政客则是支持者自恋的投影,在镜子与镜子之间,眼神的交会几无可能,借由对话以促进多方相互理解的政治空间逐渐消逝,自恋社会已经来临。三、匮乏社会:因精神障碍而无法进食的英君,午餐都被注重皮肤保养的壮硕室友吃光了。明明已经摄取了足够的养分,明知别人已经极度营养不良,迫切需要进食才得以活下去,壮硕室友非但不尽早告知医护人员,不从主动帮助他人活下去的行动中,获得满足感和成就感,反而大快朵颐好暂时填满不断涌现的匮乏感。借由满足口腹之欲来填补精神的匮乏,物质上明明已经足够,却还想要得到更多,于是在匮乏社会中,每个月都有购物节,在加速时代的推波助澜下,每周三、每周五、每周末都是商家鼓励消费的日子。越自恋,越匮乏,越需要消费。然而,越是依赖物质来装饰自己,越无法展开真诚的交流,单身购物节暴买潮的出现,也不令人感到意外了。匮乏社会如同无底漩涡,一旦陷入,便难以脱身。四、卸责社会:在团体交流中,一位室友因为无法面对自己输球,转而指责男主角一顺偷走了自己赢球的能力,后来演变为一发不可收拾的情绪宣泄──一场几乎所有室友都针对一顺的归罪大会。即便在相对单纯的校园中,面对升学压力的学生,无能面对家长的过高期待以及分数不如预期的挫折,整个班级自然就发展出“挑一个人来当代罪羔羊”的相处模式。然而,每个人应该为自己的错误和失败负责,而非继续维持自恋的完美假象,推卸责任,转嫁给班上的代罪羔羊。越自恋,越会卸责。从社会层面来看,未经批判思考训练的民众,平日累积的怨气,并没有转化为监督政府的力量或是针对体制的反思,而那些被八卦消息揭发当第三者的女艺人,就充当这个卸责社会的代罪羔羊。八卦社会之所以如此稳固,就在于若没有八卦消息,民众的怨气也无法发泄在那些女艺人身上。让我们将目光转到收入M型化、极右翼崛起的欧洲,极右翼政党带领民众找到的代罪羔羊,是难民和伊斯兰文化。我们活在地球村,卸责社会全球化。五、自责社会:不断道歉的室友令人心酸,他原本是上班族,某一天经过一场车祸事故,竟无端自责起来,向在场的所有人道歉。过度自恋的人,否认错误,推卸责任;过度自卑的人,承揽他人错误,自我谴责。前者,通常是体制中的既得利益者,其存在感建立在贬低他人之上;后者,则是内化了不公正体制规范的盲目服从者,其存在感建立在体制对他的接受和认可之上。两者都是内在价值空虚的人,都被动依附于体制,而无能主动创造出既公正且相互帮助的新生活方式。电影中,总是一开口就道歉的室友,呈现出的是,在讲求个人成就的功绩社会中,视求助为羞耻行为的习得无助感。他已经习惯了无由来的指责,而成为了团体中的代罪羔羊,最终连自我捍卫与明辨是非的能力都丧失了。社会中,许多受暴者也有过度自责的倾向,而施暴者则习于卸责。卸责社会与自责社会是一体两面。

爱、理解与存在,在路易斯安那我看见一株活着的橡树正在生长,遗世独立,苔癣顺着枝条垂挂而下,没有同伴,它孤身伫立,滔滔不绝吐出欢欣鼓舞的深绿叶片,相貌粗野,倔强,精力旺盛,让我思及自身可是,我疑惑,没有朋友而孤身伫立,它如何能够滔滔不绝吐出欢欣的叶片,因为我知道我无能独活于世……──惠特曼(Walt Whitman),〈在路易斯安那我看见一株活着的橡树正在生长〉(I Saw in Louisiana A Live-Oak Growing)受存在问题困扰最深的就是男主角一顺和女主角英君。一顺从小被父母无视,因而感受不到自己的存在。陷入隐形人妄想中的一顺,善于观察他人,并偷窃他人的物品(反正没人看得见他),借由物品证明自己存在。英君心中唯一的情感依靠就是外婆,失去外婆的英君,妄想自己是融合了电子机械的机器人,这是她入院的原因。为何会有如此的妄想呢?因为她相信,能够充电的机器人是不死的,也就是说,全能的机器人能够打败死亡,救回外婆,找回生命“存在的理由”。失去外婆的英君,也失去了与他人交谈的能力,她听得懂室友说的话,却无法回应对方,展开对话。大多时候,她戴上外婆的假牙,对着收音机、公共电话、贩卖机自言自语,陷入妄想中。在妄想中,外婆的形象永恒烙印于心。英君也喜欢躲进钟摆柜里,仿佛沉浸在私密的意识流中,在她的内在时间意识中,外婆永远陪伴着她。与外婆相依为命,关爱、照顾外婆,为外婆付出,就是英君“存在的理由”。对英君而言,从人变成机器人的她,万分无奈又困惑不已,因为“我身上没有使用说明手册和标签,我不知道我的用途是什么。”相反地,贩卖机、床头灯、电话这些物品,打从被人制做完成时,就是电子用品,有固定不变的运作模式,故障时也有说明书,没电时就充电,生生不息地度过每一天,以英君的话来说,就是“他们有自己存在的理由”。如果世界上的万事万物,都由一个至高的神所创造,那么,为何神创造出一个又一个人之后,不附上每个人的使用指南呢?在微弱的床头灯下,英君瘫软在床上不断探问自己存在的理由。在外婆离开后,既有的生活秩序瓦解了,心灵的依靠消失了,原本以为永恒不变的存在的理由,化为匮乏感。她不知道为什么自己要继续活着,开始怀疑自己存在的价值,她正面临未知和虚无。在英君的价值观中,人并非空降于世、完美自足的存在物,没有任何一个人能独自存活于世。若外婆是世上唯一爱她并与她建立真诚关系的人,那么,当外婆离开她之后,她内在一部分的人性连带着死去了,因此才坚信自己是半人半机械的机器人。在聆听收音机的过程中,脑中的妄想要她救回被医护人员带走的外婆,只要杀光所有医护人员,就能再度见到挚爱的外婆了。英君如何面对外婆之死与随之而来的虚无?脑中的妄想给出的答案是,以虚无(毁灭他人)对抗虚无(挚爱之死)。何谓生命?充足了电就能持续运作的物品,具有生命力吗?不,被制做出来的物品,只具有完全的被动性,没有自我意识和反思能力,物品不会怀疑自己是否要依照被赋予的功能来顺畅运作。机器不会罢工,人才会;机器也不会思索自己存在的理由,活生生的人才会。“存在的理由”,是具反思能力的人,为自己赋予的,一如在英君的妄想中,外婆提醒她“活着的目的”。外婆想劝告英君,与其在头脑中思考存在的理由而倍受困扰,反而应该回到生命中,踏实地实践出活着的目的,如此一来,不必依赖宗教的权威,也不必崇拜不生不死的机器人,而能以自主之人的格局,自我赋予存在的理由。具有生命力且活在社会关系中的人,思及自身以及自身与周遭世界的关系,才会产生各种情绪和共感能力:失落、悲痛、不安、罪恶感、同情心、感恩心、期待感以及最重要的──爱。当生命遭逢了重大转折,脱离了原本运作顺畅的工具性社会网络,难免心生颓丧和虚无。然而,尚有一丝丝生命力的人,总有一股主动创造的力量,在虚无的馀烬中让生命形变为另一种样貌。经历外婆离开,仿佛自己也死过一次的英君,从人变成了机器人,后来经历强制灌食和电疗而在妄想中变成杀人机器,遭受了体制暴力的英君,呈现出最残酷的一面。当英君在妄想中见到了挚爱的外婆时,立刻充满了电力,以火箭超人之姿飞向外婆的怀抱中,而默默观察英君的一顺,融入了英君的妄想中,奋力拖延外婆离开的期限。外婆终究是永远离开了,但一顺完全理解了英君无法进食的深层原因,当英君在埋葬外婆的遗物时,殷勤地守护在后。因为一顺的关爱,英君得以再度变成电力充足的火箭,一顺则露出带着外婆假牙的微笑。一顺妈妈离家后唯一遗留的电动牙刷,和英君外婆遗留的假牙,成为完美的一对。充溢着爱之创造力的一顺,把象征着对母亲的恨意的小宝盒,改造成能说服英君进食的米饭电能转换器,并取得外婆喜爱、因而英君也喜爱的腌萝卜。在医院餐厅中,所有室友都鼓舞着英君,当英君成功吃下第一口饭时,一同为英君喝采。这是对抗虚无最好的方式──相互理解和支持,并共同证成了“活着的目的”,也共同见证彼此踏踏实实的存在价值。敏锐的一顺很早就观察到,外婆的假牙是英君最珍贵的物品,也是心灵的依靠,更是存在感的来源。一顺因而想要在初识英君时,窃取假牙来增加自己的存在感,却被英君发现而制止了。人的内在价值和存在感是偷不走的,唯有一顺真正去理解英君的机器人妄想症,如同英君理解外婆的老鼠妄想症,且愿意接受每一条生命的独特不羁,他才蜕变了,变成了那个和外婆一样,能为英君充电的人,也因此真正拥有了英君最珍贵的、外婆的假牙──英君的爱。唯有相互理解,才能真诚相爱,共创存在的价值。在帮助他人的行动中,体认到内在价值和存在于世的喜悦,相信这也是世界时局纷乱的此时此刻,人们最迫切的向往。